BLOG

2025/09/08 10:48

【種一揆】 第十二話 「F1品種と固定種」

お米は毎日食べるのに、品種のことって意外と知らないものです。

今回は「F1品種」と「固定種」という、ちょっとマニアックだけど面白いお話です。

F1品種とは?

F1品種は「雑種第一代(First Filial Generation)」のこと。

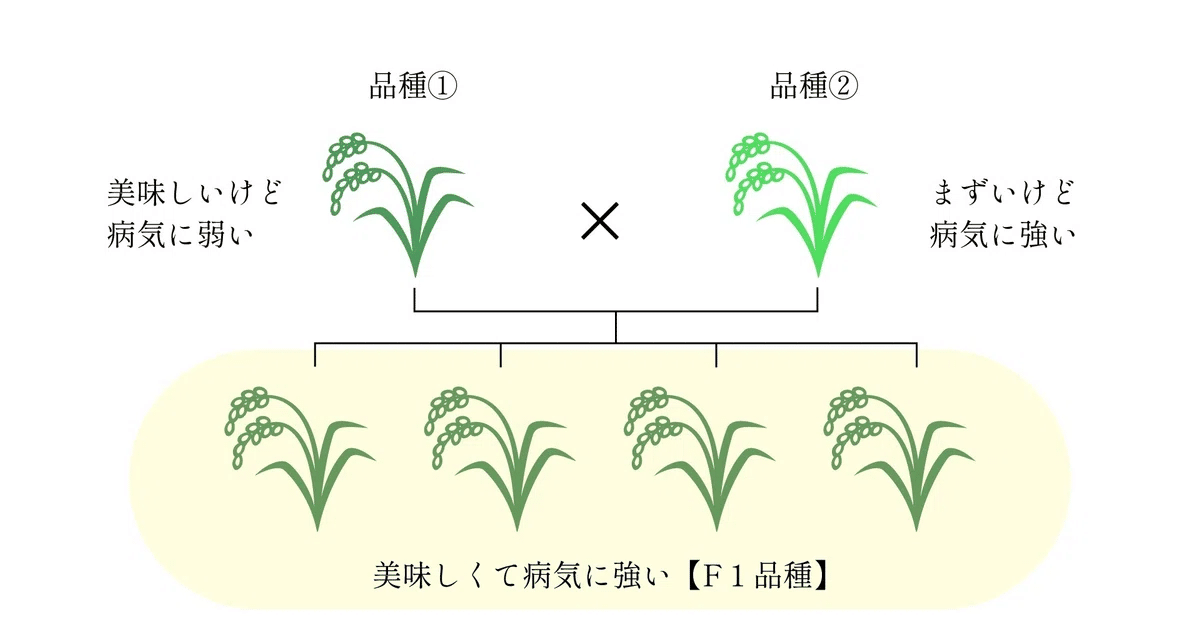

品種①と品種②を掛け合わせ、一代限りの優れた性質をもった作物です。

例えば、

味は良いけど病気に弱い品種=①

味はイマイチだけど病気に強い品種=②

この2つの品種を親にして掛け合わせ、それぞれの品種の良いところを併せ持ったハイブリッド品種(F1)をつくることで、優れた品種を生み出し利用しているのです。

一代目は「雑種強勢」が働き、優勢の形質しか現れないために両親の性質のいいとこ取りが可能になるわけです。

ただし、次の世代には性質がバラけるため、毎年種を買う必要があります。

F1品種のイメージ

実際には、私たちが望む性質を表す親品種の組み合わせを見つけ出す作業や、望んだ特性をきちんと受け継いでいるかの確認など、品種をつくるのには約10年といった長い時間のかかる、とても根気のいる作業です。

固定種とは?

固定種は「固定された形質が親から子へ安定して受け継がれる種」のこと。

採れた種を翌年まけば、同じ品種の作物が育ちます。

長い年月の中で、その土地の気候や風土に合う形質が定着していくのも特徴です。

何代も種を採り、育て、その中からまたよいものの種を採り、という自然な栽培の過程でその種の特性が定着(固定)されていくため、その土地の気候風土に合った種になっていくとも言われます。

「伝統野菜に代表される地方古来の在来種」などに多くあります。

固定種は、F1品種に比べて個体ごとのばらつきが多少あり、市場出荷で大きさや形が規格で決められている場合の大量生産には不向きなことから、一般的に流通している野菜や果物のほとんどがF1品種です。

お米もF1?

お米は基本的にほとんどが「固定種」です。

たとえばコシヒカリは、種籾を翌年まけばまたコシヒカリが育ちます。

これはイネが自家受粉する植物だからです。

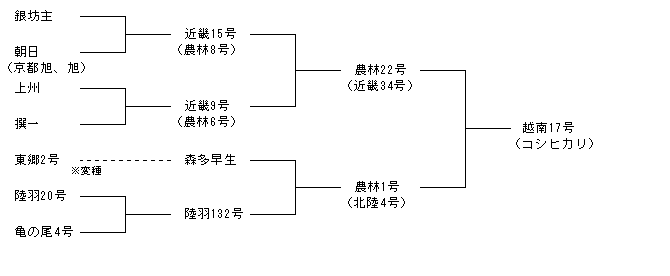

コシヒカリは「農林22号(母)」と「農林1号(父)」の交配で生まれた「越南17号(コシヒカリ)」ですが、イネは自家受粉性の植物なので、自分の花粉を受粉して種(コメ)を作ります。収穫したお米の中から良い種籾を選んで翌年播けば、同じコシヒカリが収穫できます。

自分の卵細胞に自分の精核が受精する、つまり遺伝子の設計図が同じ者同士が組み合わさるので、同じ形質を持った作物をつくり続けることができるのです。

ここで、「交配種=F1?」という疑問が浮かぶかもしれません。

お米の品種改良は ①交配 ②選抜 ③固定 の3段階に分けられます。

①交配

越南17号は、農林22号のめしべに農林1号の花粉をかけて、交配するところから始まりました。

②選抜

交配でできた種をまいて育てた稲にはたくさんのお米が実ります。この種1つ1つが異なる形質を現すので、その中から狙った形質のものを選抜します。

この時点で、交配して最初に取れる種がF1と呼ばれるものです。

③固定

良い特徴を持っている、選抜した稲の種をまくと、さらにいろいろな異なる形質が現れます。その中から、さらに目的に合った形質のものを選抜し、また種をまいて育てて選抜する、ということを何度も繰り返します。

すると、次第に元の親と形質が変わらないものができていきます。これを「固定」といいます。

コシヒカリでは、このような選抜を8回繰り返し、ようやく固定されました。このように固定ができると、コシヒカリの種をまけばコシヒカリが収穫できるようになり、初めて品種とすることができます。

出典:農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム

実はF1品種のイネもある

有名なのは三井化学アグロが開発したハイブリッドライス「みつひかり」。

多収で味も良く、業務用として外食チェーンなどで使われています。

もしかしたら、あなたが知らないうちに口にしているかもしれませんね。

ちなみに、F1品種の場合は交配親が固定された品種です。F1品種の場合、雑種強勢がはたらくので、生育旺盛で収穫量も安定するなどのメリットがあります。

これまでの固定種のイネは、自家採取が可能でした。一方で、F1品種では必ず種子を購入して米作りを行うようになるため、農家レベルでの持続的な米作が難しくなるという課題も指摘されています。

おわりに

イネはほとんどが固定種だからといって自由に増殖させてよいわけではありません。その辺りは種苗法という法律で定められているのですが、またの機会にご紹介できたらと思います。

いちたねでは、人の手で紡がれてきた品種であることを前提に、原種や在来種に近い昔ながらのお米だけを取り扱い、種の刻んできた背景とともに滋味深い味わいを噛み締めていただきたいと考えています。

もちろん、農薬・化学肥料は一切使用せず、生産者の直向きな努力によって育まれた特別なお米ばかり。 多様な時代だからこその一つの選択肢です。

先人たちが偶然に見つけ、選抜と固定を繰り返して現代まで繋いでくれた貴重なお米(=種)もいちたねにはあります。