BLOG

2025/08/21 17:18

【種一揆】 第十話 「ゲノム編集と遺伝子組み換え」

いちたねは、全国の原種や在来種に近い昔ながらのお米を扱う米屋です。

米は種。「種を守ることは、食を守ること」という思いから、品種や栽培方法だけでなく、その背景にある科学的な技術や社会的な課題についてもお伝えしています。

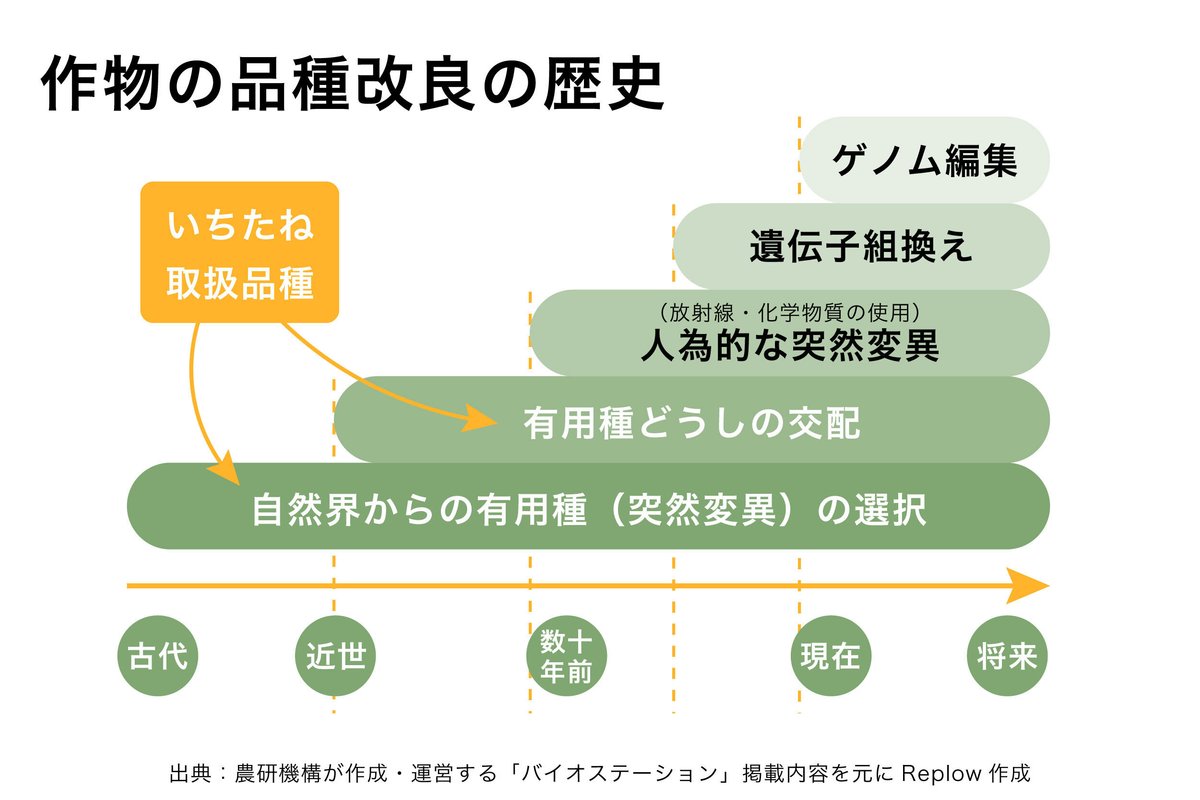

今回は、近年注目される品種改良技術「ゲノム編集」について、遺伝子組み換えとの違いを整理してみます。

遺伝子組み換え作物とは?

遺伝子組み換え作物は、別の生物から役立つ遺伝子を取り出し、それを作物に組み込む技術で作られます。

英語では Genetically Modified Organism(GMO)とも呼ばれます。

自然界では時間をかけて偶然起こる遺伝子の変化を、人間が人工的に起こすことで、害虫抵抗性や除草剤耐性などの性質を持たせます。

世界的にはトウモロコシ・ダイズ・ワタ・ナタネなどの栽培が多く、家畜飼料や加工食品の材料として使われています。

世界で最も栽培面積が大きいのはアメリカです。日本では輸入が多く行われ、食品安全や環境影響の審査を受けたもののみ流通していますが、「遺伝子組み換えでない」と表示された加工品でも、原料の一部はGMO由来の場合があるようです。

ゲノム編集食品とは?

ゲノム編集は、生物がもともと持っている遺伝子の一部を狙って変化させる技術です。

DNAの特定箇所を酵素で切り、修復過程で変異を起こす方法が一般的で、「別の生物の遺伝子を入れる」遺伝子組み換えとは異なります。

近年では、DNAを「切らずに書き換える」ゲノム編集技術も開発され、短期間で新しい品種を作れる可能性があります。

農業では病害虫に強い作物や、高栄養価品種などの開発に利用され始めています。

ゲノム編集食品に表示義務はない

これは、そもそも同様の変異が従来の育種でも生じることから虚偽の申告をしても見分ける方法が無い(取り締まることができない)ためです。

ただし、農林水産省や厚生労働省に必ず届出しなければならないルールになっていますが、これらの情報提供にも今のところ義務はないようです。そのため、表示の義務もありません。

公開されている届出は、今のところ「トマト・マダイ・トラフグ・トウモロコシ・ヒラメ」がありました。(2025年8月8日時点)

ゲノム編集食品のメリットと課題

<メリット>

・短い時間で新しい品種を作ることができる

・新しい性質を確実に加えることができる

・優れた栄養を持ち、健康に役立つような作物ができる

・地球温暖化などの気候変動に対応可能な作物ができる

・害虫に強い、収穫量が多いなど、生産性を向上する作物ができる

<課題>

・遺伝子組み換えとの混同

・食経験が少なく安全性への不安がある

・予測できない性質の出現リスク

・表示義務がないため選択できない

なぜ注目されるのか?

人口増加、気候変動、水や土地の不足など、世界の農業は大きな課題に直面しています。

ゲノム編集や遺伝子組み換えは、これらの課題に対する解決策の一つとして期待されていますが、その一方で生物多様性への影響や食の透明性についての懸念もあります。

おわりに

今回は遺伝子組み換え食品とゲノム編集食品の違いについて整理しましたが、どちらもまだ新しい技術であり、可能性とリスクの両方があります。

食べる物を選ぶことは、未来を選ぶことでもあります。

知ることで選ぶ力を持つことができると考え、私たちも新たな情報を学び続けていく重要性を感じています。

いちたねでは、人の手で紡がれてきた品種であることを前提に、原種や在来種に近い昔ながらのお米だけを取り扱い、種の刻んできた背景とともに滋味深い味わいを噛み締めていただきたいと考えています。

もちろん、農薬・化学肥料は一切使用せず、生産者の直向きな努力によって育まれた特別なお米ばかり。

多様な時代だからこその一つの選択肢です。