BLOG

2025/06/28 12:40

すずめと米から考える生態系

こんにちは。今日は、私たちが日々扱っているお米と、身近な鳥であるすずめの関係を通して、生態系の重要性について考えてみたいと思います。

実は、歴史上最も悲劇的な形でこの関係性が証明された出来事があります。それが、1958年から1962年にかけて中国で実施された「大躍進政策」における「四害駆除運動」です。

「大躍進政策」とは

大躍進政策は、毛沢東が主導した農作物と鉄鋼製品の増産政策で、1958年5月から1961年1月まで実施されました。この政策の背景には、中国を短期間で工業先進国に発展させたいという野心的な目標がありました。

党内主導権を得た毛沢東の指導のもと、農作物と鉄鋼製品の増産命令が発せられ、合作社・人民公社・大食堂など国民の財産を全て没収して共有化する共産主義政策が推進されました。

合作社(ごうさくしゃ): 1953年に始まった農業集団化の初期段階組織。農民が労働力を集団化し、土地や農具を共同で使用する協同組合的な組織。初級合作社では土地所有権は農民に残されていたが、高級合作社では土地も集団所有となった。

人民公社(じんみんこうしゃ): 1958年に設立された「政社合一」の組織で、行政機関と生産組織の両方の役割を果たした。農業・工業・商業・学校・軍事を統合管理し、数万人規模の大規模集団を形成。私有財産を廃止し、完全な集団所有制を目指したが、個人の意欲低下や非効率な運営により失敗に終わった。

大食堂(だいしょくどう): 人民公社の特徴的制度の一つで、個人の台所を廃止し、共同で食事を作り配給する集団食堂。「食べることを心配せず生産に専念できる」という理想の下で設立されたが、食糧不足時には配給制度として機能し、かえって飢餓を深刻化させる要因となった。

出典:Wikipedia「人民公社」「農業合作社」、コトバンク「大食堂」

「四害駆除運動」の実態

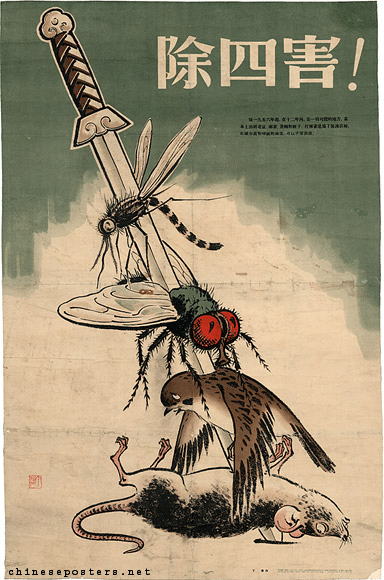

四害駆除運動は、1958年から1962年にかけて実施された大躍進政策において最初にとられた行動の1つで、駆除の対象となった四害とは、ネズミ・ハエ・蚊・スズメでした。

1958年のポスター 出典: https://chineseposters.net/posters/pc-1958-025

特にすずめについては、国内の穀物を食べている疑いがあったため対象となり、1959年には中国国民にスズメを駆除することを義務付ける法律が成立しました。

駆除の方法は徹底的でした。スズメが巣で休めないように、人々は鍋やフライパンを叩いて音を立て続け、中国全土でスズメの大量駆除が実行されました。運動中にドブネズミ1億5000万匹、蚊1100万キロ、ハエ10万キロ、そしてスズメ1億羽を殺してしまいました。

すずめの食性

お米を扱う仕事をしていると、農家の方々から収穫時期にすずめが稲穂をついばむ話をよく聞きます。確かに、すずめは実った米を食べます。しかし、これだけを見て「害鳥」と決めつけてしまうのは、生態系の複雑さを見落としてしまうことになります。

すずめは雑食性で、その食性を詳しく見てみると、実に興味深い事実が浮かび上がります。成鳥は主に種子を食べますが、子育て期間中は違います。雛に与えるのは、タンパク質豊富な昆虫類なのです。つまり、すずめは農作物の「天敵」である害虫を大量に食べてくれる側面もあるのです。

生態系崩壊がもたらした悲劇

すずめがいなくなった農地では、何が起こったのでしょうか。

すずめという天敵を失った害虫たちが爆発的に増加し、農地は文字通り「虫の天国」となりました。イナゴをはじめとする害虫が稲だけでなく、野菜や他の農作物にも甚大な被害をもたらしたのです。

皮肉なことに、「農業発展のため」に始められた政策が、農業に壊滅的な打撃を与える結果となりました。1960年、毛沢東はついにすずめを「四害」から除外せざるを得なくなりましたが、時すでに遅し。

生態系の破綻は深刻な食糧不足を引き起こし、1958年から1962年の間に1500万人から4500万人もの餓死者を出す大飢饉へと発展したのです。

現代に生かしたい教訓

この歴史的事実は、私たちお米を扱う者にとって重要な示唆を与えています。

生態系の複雑さを理解する

一つの生物を「害」や「益」で単純に分類することの危険性を、この事例は如実に示しています。すずめのように、一見害をもたらすように見える生物も、生態系全体の中では重要な役割を果たしているのです。

持続可能な農業への理解

慣行農業も有機農業も、それぞれに意味があり、善悪で単純に判断できるものではありません。人類は長い間食糧難に悩まされてきた歴史があり、効率的な生産を追求することで多くの人々の命を救ってきました。一方で、今日では生態系や環境への配慮も重要な課題となっています。

大切なのは、過去の教訓を活かしながら、持続可能な未来へとつなげていくバランス感覚なのではないでしょうか。四害駆除運動の失敗は、極端な判断がいかに危険かを私たちに教えてくれています。

おわりに

すずめと米の関係を通して見えてくるのは、私たちがお客様にお届けするお米が自然の生態系と密接に結びついているという事実です。中国の大躍進政策の失敗は、人間の短絡的な判断が自然界にどれほど深刻な影響を与えうるかを教えてくれます。

私たち米屋は、農家さんとの日々のやり取りの中で、このバランスの大切さを実感しています。すずめたちとうまく付き合いながら育てられたお米には、自然の恵みが詰まっています。

「いちたね」は原種・在来種に近いお米を中心に放射線育種をされていない、人の力によって守り繋いできた「種」によって大切に育てられたお米を厳選して取り扱っております。もちろん農薬・化学肥料を一切使わず、先人の知恵である「一種二肥三作」を胸に丁寧に育てました。滋味深くすっきりとした味わいをお楽しみください。

<参考資料>

大躍進政策 - Wikipedia

四害駆除運動 - Wikipedia

甲南大学現代中国経済研究 - 大躍進運動とその悲劇

きれいな地球を守る会 - スズメを害鳥認定して大量の餓死者を出した中国(2021年10月19日)

GIGAZINE - スズメの大量駆除が中国で大飢饉を引き起こした理由とは?(2023年4月19日)